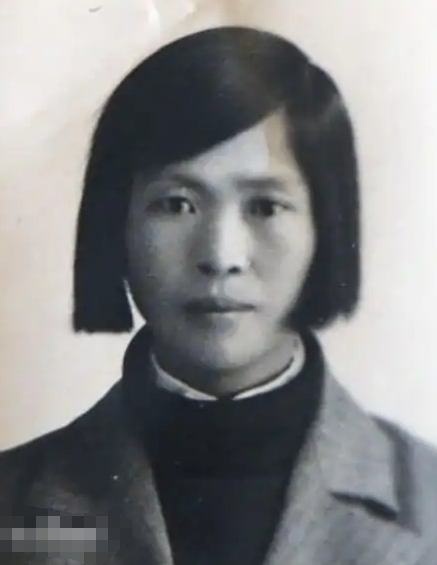

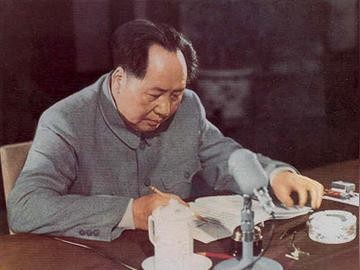

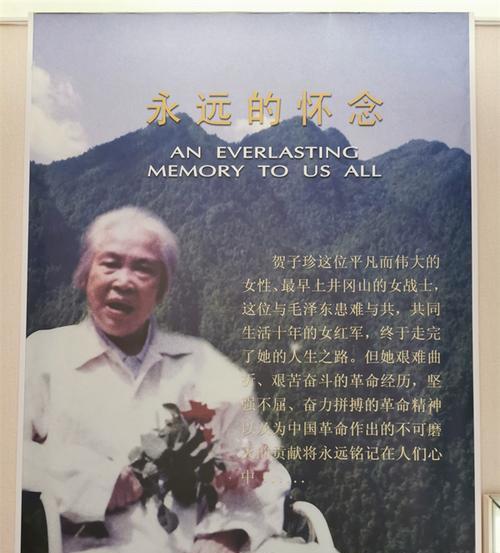

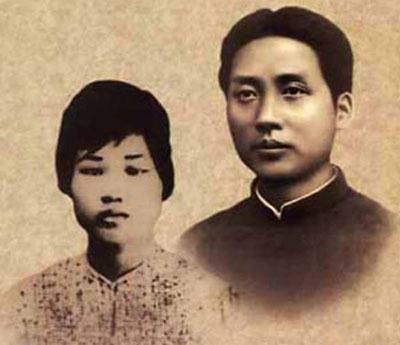

1984年,贺子珍临终前请求安葬于北京,邓小平知道后连下两道命令。 贺子珍,1910年出生在江西永新县的一个小山村,原名贺桂圆。她家境不算富裕,靠开茶肆维持生计。从小,她就在茶肆里听着乡亲们的闲聊长大,后来上了县城的免费教会学校,接触到了新思想。1923年,她考进永新女子学校,毕业后投身革命,1925年加入共青团,次年成为共产主义者,那时她才16岁,年轻却满腔热血。 1926年,贺子珍当上永新县妇女局局长,带着宣传革命的任务走遍乡村。她穿着朴素的布衣,挨家挨户动员妇女支持革命。1927年,她参加永新起义,手持步枪冲在前线,因枪法准、胆子大,被人称作“双枪女将”。那年,她才17岁,却已在井冈山闯出名堂。 1928年春天,通过熟人介绍,贺子珍在井冈山认识了毛泽东。当时毛泽东忙着指挥部队,她帮忙整理文件,两人因共同的信念走到一起。同年5月,他们在窑洞里结了婚,没啥仪式,就几碗红米饭,简简单单。婚后,她帮毛泽东整理资料,调查土地情况,为井冈山的革命事业出了不少力。 1934年,红军开始长征,贺子珍跟着队伍上了路。条件苦得没法说,山路难走,敌人还追得紧。1935年,她在贵州作战时为护住战友,身上中了17块弹片,伤得血流不止。她硬撑着不让人抬,直到晕过去才被送走。那次战斗后,她还生了个女儿,可队伍没法带孩子,只能忍痛交给当地老乡,留点钱和一张纸条,希望孩子能活下来。 1937年,贺子珍到了延安,身体已经很差了,营养不良加上旧伤,经常晕倒。她在抗大学习没多久就停了。那年,她跟毛泽东因为一些私事闹了矛盾,心灰意冷之下决定去苏联治病,顺便学习。她带着伤病和疲惫,从延安辗转到莫斯科。在苏联,她生了个儿子,可惜没多久就因肺炎没了。她还得照顾大女儿李敏,生活艰难到靠洗衣、砍木头赚钱,精神压力大得一度住进精神病院。 1947年,贺子珍带着李敏回国,先在哈尔滨住下,后来去了沈阳。她在东北的财政部门和工会干了几年,日子总算平稳了些。1950年,毛泽东给李敏改了名字,还安排她在北师大读书。1959年,贺子珍在北京跟毛泽东见了最后一面,聊了几句就没话了。之后,文化大革命来了,她被审查,日子又不好过。1976年毛泽东去世,她的精神更垮了,身体也越来越差。 1984年4月,贺子珍在上海华东医院病重。她跟李敏说,想让骨灰葬在北京。李敏把这话写信报给了中央。上海市委接到信后开了会,觉得这事得慎重。贺子珍毕竟是毛泽东的妻子,又是长征老战士,身份不一般,葬礼和骨灰安置得请示上面才那啥定下来。信一路送到北京,摆到了邓小平的办公桌上。 邓小平当时正忙着处理国事,听说贺子珍的请求后,停下手里的活儿,思索了一会儿。他觉得贺子珍为革命吃了不少苦,她的愿望得尊重。于是,他下了两道命令:一是让中央领导送花圈悼念,二是把她的骨灰安放在北京八宝山革命公墓一室,给她应有的待遇。这两句话一出,事情就定了。 上海那边接到指示,赶紧准备起来。1984年4月19日,贺子珍去世,享年75岁。25日,她的遗体在上海火化,骨灰被送往北京。中央派了专机护送,到了八宝山后,骨灰被安放在一室,李敏亲手放进去,旁边还放了一块她留下的弹片,挺让人感慨的。邓小平的决定,既圆了贺子珍的心愿,也肯定了她为革命付出的那些年。 贺子珍这辈子不容易。从永新的农村丫头,到井冈山的“双枪女将”,再到长征路上的拼命三郎,她为革命豁出去了青春和健康。晚年虽然落寞,但她的贡献没被忘记。骨灰安在北京,也算是一种安慰吧。